今年1月4日に米国で出版されたトランプ政権の内幕を描いた『炎と怒り』──。発売から2カ月近く経つが、今も米アマゾン・ドット・コムの政治分野では書籍売り上げランキングで上位3位を下らない。

35カ国語に訳されることが決まっており、その多くが3月上旬までに世界各国の本屋に並ぶという。邦訳(早川書房刊)も2月23日に発売された。

トランプ政権が発足した2017年1月からホワイトハウス一階ロビーのカウチに陣取り、200件以上の取材を経て『炎と怒り』を書いたという米ジャーナリストのマイケル・ウォルフ氏に、この本を書いた狙いなどについて、ロンドンで聞いた。その内容を3回に分けてお届けする。

トランプ氏を含めトランプ陣営は「勝つ」と思っていなかった

衝撃的な内容でした。読む前から報道でどんな内容かあらかじめ知っていたので、「心構え」はあったつもりですが、それでもあまりにショッキングな内容でした。

マイケル・ウォルフ氏(以下、ウォルフ):ありがとう。政治という側面からみても衝撃的ですし、まるで喜劇ではないかという点でも強烈な内容だと思います。

何よりも衝撃的だったのはトランプ氏自身を含め、トランプ陣営が大統領選で勝つことを想定していなかった、という部分でした。

ウォルフ:トランプ勝利には、世界中の人が驚かされたわけですが、最も驚いたのがトランプ本人でした。

ジャーナリスト

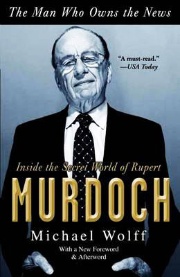

1953年米ニュージャージー州生まれ。父親は広告営業マンで母は地元紙の記者だった。米コロンビア大学を経て、米バッサー大学を卒業。コロンビア大学時代に米ニューヨークタイムズ(NYT)紙のコピーボーイをする。74年雑誌「New York Times magazine」(NYT紙の週末版に入っている雑誌)に最初の記事が載る。90年代にネット企業を立ち上げるが失敗、その顛末を98年、書籍『Burn Rate』として出版。同年からNew York Timesマガジンの定期コラムニストに。2003年から同雑誌でイラク戦争を担当。2004年に『Autumn of the Moguls』を出版し、ネット台頭で主流メディアが苦境に直面していくことを予言。2005年に雑誌「Vanity Fair」のメディア担当コラムストに。同年、メディア王と言われるルパート・マードックの人生を書いた『The Man Who Owns the News』を出版するなど著書も多い。(写真:永川智子、以下同)

勝つつもりがないということを知ったのは、いつですか。

ウォルフ:大統領選挙中は、誰もがトランプは負けると思っていました。大統領選挙中、私はかなりトランプ陣営を取材していました。トランプ陣営に確かにスタッフはいたが、誰もちゃんとは働いていなかった。だから取材していると彼らが「自分たちは負ける」と思っているのが伝わってきた。誰も必死になっていなかった。私は、2016年の大統領選の前にも大統領選の取材をしてきた経験からこういう感触が分かります。当時、支持率で17~20ポイントも(民主党のヒラリー候補に)差をつけられていましたから、勝てるはずがないと彼らは考えていのです。

しかし、彼らに勝つつもりがなかったというのを私が確信したのは選挙後でした。この本を書くためにいろいろ取材、調査を始めてからです。トランプ陣営の誰もホワイトハウス入りするための準備をしていないことが分かったんです。大統領選挙でロシアと結託したのではないかという疑惑は別にしても、多くの関係者が自分の収入などの経済状況を含め、何か調べられたら必ず問題として発覚するような事案を抱えていました。なので、なぜ彼らはそうした問題を解決しておかなかったのだろう、と考えました。

大統領選に出る場合は普通、誰もがまず自分たち自身の身辺調査をします。出馬すれば必ずあれこれ調べられて、問題があれば確実に明るみになると知っていますから。だが、トランプ陣営はそうした手を全く打っていなかった。

なぜか──。それは、勝つとは考えていなかったからではないか。こう考えるようになりました。

そこで、本を書くことになって取材する中で、この疑問を多くの当事者にぶつけてみました。そしたら皆が「そうなんだよ!」と言う。選挙スタッフたちは選挙で負けた後、何をするか既にみんなプランを用意していたんです。どれもみな、非常に前向きなものでした。つまり、勝つ必要などなかったのです。あの大統領選挙に「かかわっていた」という事実によって何か恩恵を受けられれば、それでよかったのです。

ところが、あろうことか勝ってしまった。興味深いことに、そこで彼らは初めて「これは実にまずい事態ではないか」とようやく認識するに至るわけです。これから様々な調査の対象となるからです。ホワイトハウス入りする全員が捜査の対象となり、捜査されれば全員が収監される可能性があった。今もその状況は全く変わっていません。

当選が決まった夜、メラニア夫人は涙を流していた

そういうコメントはトランプ陣営の中心にいた人たちを取材して直接聞いたのですか。

ウォルフ:もちろん、そうです。

本には大統領選挙の結果が判明した11月8日の夜、トランプの妻、メラニア夫人が泣いていたと書いています。これは、どうやって知ったのでしょうか。

ウォルフ:その時、その場にいた複数の人物から聞きました。こういう本を書くときは、まずいろんな人にアプローチして、何が起きたか話を聞いていく。ほとんどがオフレコでね。何人にも詳しく聞いて、その上で事実を再構築していくんです。

そうした取材の中であの日、メラニア夫人が涙を流していた、と知った。

ウォルフ:そうです。涙を流した理由は明らかです。トランプと彼女は結婚について暗黙の合意があった。あの2人が一緒に過ごす時間は極めて少ない。あれだけの不動産を抱えていたら、一緒に過ごす時間が限られるのは当然でしょう。ところが、大統領選で勝利してしまい突然、一気に世間の注目を集めることになる。それは彼女にとっては耐えがたいことでした。実際、彼らは弁護士を雇って、(名誉起訴で)英タブロイド紙デイリーメール訴えていたくらいですから(注*1)。

(注*1)同紙は2016年8月にメラニア氏がかつて性的サービスをしていたと報道したことについて、「虚偽報道で名誉毀損にあたる」として米英で同紙を訴えていたが、2017年4月、同紙から和解金と謝罪を勝ち取った

米国のファースト・レディー(大統領夫人)になれば、さらに世間の目にさらされることになる。しかもホワイトハウスで一緒に暮らさなければならない。ホワイトハウスの大統領の家族が生活する空間というのはかなり狭い。よって結婚相手と近くで一緒に生活をしなければならない、という新たな問題も浮上してきたわけです。彼女がホワイトハウスに移るのに6カ月もかかったことを考えればよくわかるでしょう。

ホワイトハウスでの取材許可は、トランプから直接「OK」を得た

そもそも、なぜこの本を書こうと思ったのでしょうか。そこからお聞かせください。

ウォルフ:ドナルド・トランプという男は実に凄まじい人物です。米大統領に就任した2017年1月20日時点では、どんな大統領になるのか想像もつかなかった。予想もしないことをしでかすだろうとは思っていましたが、それでも大統領として成功することが全く不可能かと言えば、そうとも言い切れなかった。彼が何事も大言壮語するタイプであるという事実を除けば、「こんな政権になるだろう」といった先入観は私には一切ありませんでした。

ただ、今、何か書くならトランプについて書くしかない、と思ったのです。現在私たちにとっては、トランプこそ一番大事な話だからです。トランプに関することは、ご存じのようにいわばテレビのリアリティー番組を見ているようなものです。いろんなことが次々に起きるに違いないから、とにかくそれを書きたいと思ったし、どうせやるならそのど真ん中を攻めるしかない。だからホワイトハウスに行って取材させてもらうしかない、と考えたのです。

いつ頃、本を書くことを考え始めたのですか。

ウォルフ:大統領選が終わって、トランプがホワイトハウスに移る前、つまり、政権移行期間中の2016年12月上旬です。トランプに「(政権の)オブザーバー(観察者)」としてホワイトハウスに行きたいと話したら、彼は私が政権スタッフ入りしたいのだと誤解したようでした。ホワイトハウスの仕事を何も知らなかった彼は「次席観察補佐官」みたいな職があるのかと思ったという反応でした。なので、「違います。私は本を書きたいと考えています」と言った。すると、そんな話には全く関心を示さなかった。しかし、「だめだ」とも言わなかった。「ああ、そうなんだ」みたいな感じで…。

ですから私は「次期大統領は、私が本を書くためにホワイトハウスに取材に行くのはOKということだな」と理解したわけです。そして、それを根拠にそこからホワイトハウス関係者への取材の申し込みを始めて、文字通り翌年1月から7カ月間、ホワイトハウスで取材を続けました(注*2)。

(注*2)2017年7月28日に、トランプ大統領がプリーバス首席補佐官を更迭し、同日に国土安全保障長官を務めていたケリー氏を首席補佐官に据えて以降、ホワイトハウスの管理が厳しくなり、ウォルフ氏の取材も打ち切りとなった

大統領就任前とはいえ、簡単にトランプ氏に会えたのか

「本を書く」ことについては、直接トランプ氏に会って聞いたということですか。

ウォルフ:そうです。

そして、そのことをあなたのエイジェンシーに伝えたらその場で、本にして出版する話がまとまった、と本に書いていらっしゃいますね。

ウォルフ:そうです。私のエイジェンシーを務めるワイリー(注*3)とは20年近い長いつきあいです。私が2005年にルパート・マードックについて書いた本もワイリーを通して出版しました。実は当時、私はワイリーと別の本を出す話を既にしていました。しかし、「ホワイトハウスに入って取材をさせてもらえそうだ。新政権の様子を取材できるのだから本が書けそうだ」と提案したら「それは、おもしろい!」とその場で出版が決まりました。

(注*3)欧米では作家や著述家は、日本とは異なり直接出版社と交渉するのではなく、自分のエイジェンシーと協力しながら本を作り上げ、その上でどの出版社から出すかを決めるケースが多いという。ワイリーはノーベル文学賞受賞の作家を数人抱えるなど、欧米ではトップクラスの作家エイジェンシーとして知られる

ちなみに、トランプタワーでトランプ氏に直接、ホワイトハウスで取材したいと依頼したとのことですが、大統領就任前とはいえトランプ氏とは簡単に会えるものなのですか。

ウォルフ:比較的簡単でした。というのも私はバノン(トランプ大統領の首席戦略官・上級顧問を務めていたが、2017年8月18日に更迭され退任)がトランプ陣営に加わった2016年夏以降、かなりの時間を彼とともに過ごしていました。それにバノンに最初にインタビューをしたのも私でした。ちなみにその取材は、彼がホワイトハウスを去る前の唯一のオンレコの取材でした。そんなこともあり、この本を書く構想をバノンに相談したところ、彼がトランプに直接会って相談すべきだと言って、アポを設定してくれたのです。

私は大統領選中の2016年5月、トランプに彼のビバリーヒルズの自宅で取材(注*4)もしていて関係はよかった。当選のお祝いの言葉も伝えたかったので、会話はスムーズに進みました。

(注*4)この時のインタビューは、米誌「Hollywood Reporter」の6月1日号に掲載された

驚くべきホワイトハウスの対応

この本「炎と怒り」にはバノン氏のことや彼の引用が沢山出てきます。これは、バノン氏が今回の本を書くうえで最大の情報源だったからですか、それとも彼が最も重要な人物だったからですか。

ウォルフ:それは、バノンが最重要人物だったからです。彼が大きな情報源だったことも確かだが、この本には他にも重要な情報源となった人々がいる。バノンが他の取材を受けてくれた人と違うのは、喜んでオンレコで話してくれたという点です。

今回の本を書くに当たって何が驚きだったかと言えば、ホワイトハウスの対応でした。私の取材、執筆プロジェクトについてホワイトハウスに責任者はいなかったんです。朝、取材の約束の時間にホワイトハウスに行く。受付で用件を伝えると、受付担当が、私が来たことを何かに入力して、私に座って待つように言う。でも時間になっても誰も迎えに来ない。最初は何度もそういうことがありました。で、私は「やばい、これじゃ取材できないじゃないか。本だって書けない」と焦りました。

しかし、数日経って考えが変わりました。というのもホワイトハウスの1階ロビーはホワイトハウスのいろんなスタッフが行き来するんです。そうこうしている間に、誰かから「何をしている? バノンと会う約束だったのか。でも今日の会議は終わりそうにないからきっと無理だ。出直した方がいい」と言われたりする。やがてロビーを通る多くの人と話すようになり、どんどん知り合いが増えていった。だから取材が終わってもホワイトハウスは去らず、1階ロビーのカウチに座り続けて、誰かと話せれば話をして、できる取材はすべてした。チャンスを全部、最大限生かすしかないと考えたわけです。

私がいつ誰と会って、どんな情報を得ているのか全体像を把握しているスタッフはホワイトハウスにはいませんでした。そうした中で、おもしろいのは誰かに取材すると、ほぼ必ずその関係者が、どんな話を聞いたのかと聞いてくる。そして「実はこうだ」と、同じトピックについて最初の取材先が話した内容を訂正しようとするかのように話をしてくれる。そうしてどんどん情報が集まるようになり、私のプロジェクトは、何となくホワイトハウスでオーソライズされたものというような認識が浸透していったのです。

オバマ政権時代のホワイトハウスでは「あり得ないこと」

ホワイトハウスの広報体制も指揮系統も、全くしっかりしていなかった。その混沌としていたことが幸いして、たぐいまれな取材の機会に恵まれたということですね。

ウォルフ:そうです。実は最近、オバマ政権時代にホワイトハウスで働いていた人と話す機会がありました。「そんなことはオバマ時代ではあり得ないことだ」と言われました。まず取材を受けるかどうかを関係者が議論し、様々なことを精査して結論を出したはずだ、と。たとえ一部取材が成立したとしても、どんな内容の質問をしたのか、どんな回答をしたのかがすべて確認される。普通は、そうですよね。しかし、私が取材していたときのホワイトハウスには総責任者というものが存在しなかったし、秩序が全くなかった。

トランプ政権の重要人物とされるバノン氏が昨年8月18日に更迭され、ホワイトハウスを去りました。これからトランプ政権がどうなっていくとみているか、聞かせて下さい。

(次回に続く)

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。