医師の経験や技量こそがモノを言うと考えられてきた上部消化管(食道・胃・十二指腸)の内視鏡検査に、人工知能(AI)が進出してきた。ディープラーニング(深層学習、多層のニューラルネットワークによる機械学習)を応用し、専門医に匹敵する精度で病変の位置や性状を判断できるAIが次々と開発され、その実力が論文で報告され話題となっている。

胃内視鏡検査で撮影した397例、1万1481枚の内視鏡画像を使って、ピロリ菌感染が原因で起こる胃炎(H.pylori感染胃炎、ピロリ胃炎)かどうかを内視鏡医が診断しようとすると、およそ4時間かかり、その正診率は82.4%。これに対しAIでは、同じ数の画像をわずか3分12秒で解析し、的中率(=正診率)は87.7%と、内視鏡医を超える成績を示した――。大阪国際がんセンター(大阪市中央区)などに在籍する医師たちが2017年10月に発表した研究結果に注目が集まっている(EBiomedicine.2017;25:106-11.)。

部位の情報を与えることで精度が向上

開発を中心となって進めた、ただともひろ胃腸科肛門科(さいたま市南区)院長の多田智裕氏は、「内視鏡が眼、AIが脳となって、人間と同じように判断できるツールを作りたかった」と話す。

ピロリ胃炎の画像の特徴を学習させるためにAIに読み込ませたのは、別の検査(尿素呼気試験や抗体測定、便中抗原測定のいずれか)でピロリ感染が陽性と判定された患者735人と、陰性と診断された1015人の胃粘膜の内視鏡画像、計3万2208枚である。これらの画像には胃のどの部位を撮影したかといった情報も加えている。胃がんや潰瘍などの病変を含んだ画像や不鮮明な画像は除外した。

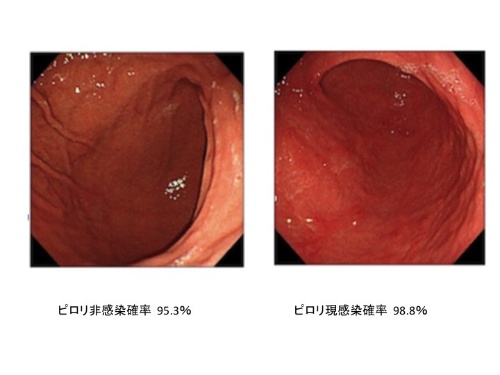

AIは、正常粘膜には見られないピロリ胃炎特有の粘膜所見の特徴を抽出し、感染している(もしくは未感染の)確率を算出する(写真1)。「近年、内視鏡でピロリ感染の所見を評価する京都分類が広まってきているが、実際に内視鏡検査に携わっている医師でも感染の有無を判断するのが難しいケースがある」と、このAIの開発に参加した大阪国際がんセンター消化管内科診療主任の七條智聖氏は話す。

冒頭で紹介した研究結果は、開発したAIの能力を検証するためのもの。学習データとは別に、検査(尿中抗体測定か便中抗原測定など)で陽性と判定された72人と陰性325人の胃粘膜内視鏡像、計1万1481枚をAIに判定させたところ、感度(陽性の画像のうちAIが陽性と判定した割合)は88.9%、特異度(陰性の画像のうちAIが判定と判断した割合)は87.4%となり、正診率87.7%だった。一方、画像診断に熟達した日本消化器内視鏡学会の専門医が同じ画像を対象に診断した場合の平均正診率は88.9%であり、AIの正診率は専門医に肉薄することが示された。「ベテランの内視鏡医と同じ判断力を持ちながら、解析速度は人間の能力を圧倒的に上回る」(七條氏)。

これほど高い正診率を持つAIを開発できたポイントの1つは、先に述べたようにAIに学習させる画像に胃内のどこの部位を撮影したものかどうかといった情報を加えたことがある。ピロリ胃炎は部位や炎症の程度によって内視鏡所見が異なることが知られている。例えば、前庭部から体部小弯・大弯では粘膜萎縮が見られるのに対し、体部から胃底部にかけては粘膜の発赤が見られるなど、同じ感染粘膜でも見え方が違う。

実際、画像の撮影部位情報を含まない学習データを使用したAIでは感度81.9%、特異度83.4%、正診率83.1%と低下する。「医師であれば、胃内のどの部位を観察しているかを把握しながら所見を確認できる。一方のAIは、内視鏡画像だけではどこの部位を撮影したものか分からない。このため、胃内の部位情報なしだと、胃内のどこでも同じ所見が現れるという前提で学習してしまい、正診率が低下したのではないか」と七條氏は見る。