自然界から隔絶した環境で安全に魚介類を育てられる陸上養殖。生で食べても「あたらないカキ」や、消費地の近くで育成する「街育ちの魚」。新しい高付加価値の魚介類が生まれ、陸上養殖の普及を阻むコストの壁が崩れつつある。

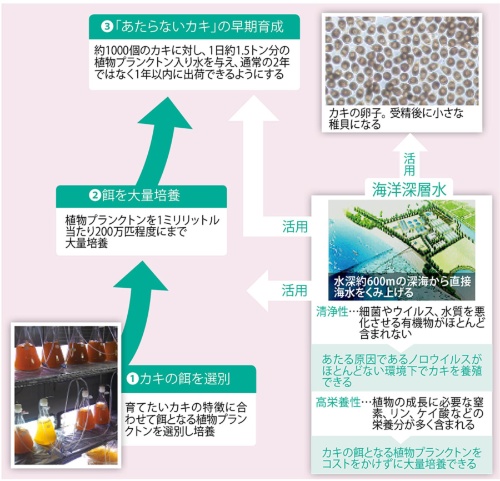

●沖縄・久米島のゼネラル・オイスター養殖設備

沖縄本島から約100km西方にある沖縄・久米島。エメラルドグリーンの海に面する沿岸部に立てられたプレハブ小屋で、世界初となるカキの完全陸上養殖プロジェクトが進められている。目指すのは、生で食べても「食あたりしない」カキの大量生産だ。

手掛けるのは、全国で33店舗のオイスターバーを運営するゼネラル・オイスター(東京都中央区)。同社の吉田琇則社長は「食あたりのリスクが理由で、カキを取り扱わない飲食店は多かった。懸念を解消できれば大きな商機が生まれる」と力を込める。

カキがなぜ、食あたりを引き起こすのか。原因は養殖で使う海水の汚染にある。カキは1時間で20リットルもの海水を吸い、吐き出す過程で水中の栄養分を体内に取り込む。これを繰り返すことで、海水に含まれるウイルスがカキの内臓などに蓄積していく。こうして育ったカキを十分に加熱せずに食べると、食あたりになりかねない。

ならば、汚染と隔絶した「陸上」でカキを育てればいい。そう考えた吉田社長が目を付けたのが、久米島の「海洋深層水」だった。

水深600mの深層水を活用

海洋深層水には、ウイルスや細菌などがほとんど含まれない。カキの産卵から直径約5mm~4cmの稚貝、そして同6cm以上の成貝に育てるまで、全てのプロセスで海洋深層水を使えば、ウイルスに汚染されることはない。

沖縄県では産業振興を目的に久米島の水深約600mの海底にパイプを設置。2000年から海洋深層水のくみ上げを始め、希望する企業に有償で提供している。そこで吉田社長は2012年に久米島の陸上に養殖実験プラントを立ち上げ、研究開発に乗り出した。

課題はカキの「餌」だった。カキを大きく育てるには、大量の植物プランクトンを継続的に与える必要がある。ところが、日光が届かない深海では植物プランクトンが育たないのだ。

そこで着手したのが、くみ上げた海洋深層水の中で植物プランクトンを大量に培養する技術の開発だった。海洋深層水には植物の成長に必要な窒素やリンといった栄養分が多く含まれる。光の強さや水温などを変えて、植物プランクトンの光合成を促進し、急速に培養する技術を確立した。

ゼネラル・オイスター子会社で養殖プラントを運営するジーオー・ファーム(沖縄県久米島町)の鷲足恭子社長は「海洋深層水1ミリリットル当たりの植物プランクトンの数を、1週間で200万匹程度に増やせるようになった」と話す。

植物プランクトンの量をただ増やせばいいというわけではない。未消化の餌は水の汚染につながる。鷲足社長はカキの排せつ物を詳細に分析、最適な餌の量と組み合わせも突き止めた。カキは成長段階によって好むプランクトンの種類も変わる。「カキの成長を促進する餌の大量培養技術は、簡単にはまねできない」と鷲足社長は胸を張る。

カキは通常、出荷までに2年を要するが、これを1年以内に短縮して生産コストを下げるのが目標だ。吉田社長は「2020年に年数百万個を出荷できる養殖設備にしたい」と意気込む。

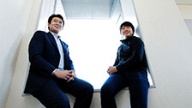

陸上での魚介類の養殖に挑むのはゼネラル・オイスターだけではない。工業用バルブ大手のキッツは、海から100km以上離れた長野県茅野市でマダイやマハタの養殖に取り組んでいる。バルブ工場の敷地内に昨年、独自開発した陸上養殖システムを設置した。

いけすを使った海上養殖では赤潮や台風などの自然災害、水質汚染によって魚介類が被害に遭う恐れがある。陸上養殖ではこうしたリスクを回避し安定生産できるうえ、水温や日照時間の調整などで育成期間の短縮も可能。技術革新によって工夫できる余地が、大きく残されているのだ。

活魚の場合、価格の大部分を占めるのが陸上における輸送費だ。売値が浜値の5倍に上るケースも少なくない。「大都市近郊で陸上養殖を手掛ければ、海上養殖よりも安く、消費者に魚を届けられる。飲食店が入るビルの地下でもいい。地方空港の近くだったら海外にも輸出できる。水産業の概念が大きく変わることになる」。キッツの岡田毅史・事業開発部長は、陸上養殖に乗り出した狙いをこう語る。

きっかけは4年前。陸上養殖業者が、魚の排せつ物に含まれるアンモニアの処理に悩んでいると聞いたことだった。水槽内にアンモニアが増えると、病原菌の発生リスクが高まる。一方、バクテリアを使った従来型の生物処理では、バクテリアだけでなく、有害な他の細菌も増殖する恐れがある。ここで、キッツが培ってきた水浄化技術を応用できないかと考えた。

岡田氏は有毒物質を排出せずに化学的にアンモニアを分解し、同時に水槽内を脱臭・殺菌する装置を開発。特許を取得した。さらに、魚が空腹になるタイミングで自動的に給餌する装置や、水中の酸素量などを管理する仕組みなども考案。成魚まで陸上で一貫して養殖できるシステムを作り上げた。

最大の特徴はコンパクトさだ。陸上養殖システムはビルの一室にも設置できる大きさ。キッツは、実際に魚を育てながら養殖の知見を蓄積している。今後は水槽の大きさや水浄化装置の数など、魚種ごとに特化したシステムを開発する計画。早期に年20億円の売り上げを目指す。

「ゲノム編集」の揺り籠に

陸上養殖は別の観点からも脚光を浴びている。遺伝子情報を自由に書き換えられる「ゲノム編集」技術の登場だ。

京都大学大学院農学研究科の木下政人助教は、近畿大学水産研究所の家戸敬太郎教授、水産研究・教育機構の吉浦康寿研究員と共同で「ミオスタチン」と呼ばれる遺伝子を研究する。ゲノム編集技術で、筋肉の増強や成長を抑える「ブレーキ役」を果たすミオスタチンを働かないように操作し、肉付きの良い魚を生み出している。

木下氏はマダイの身の重量を通常の約1.5倍に成長させることに成功。出荷までの期間の半減を目指している。高級魚のトラフグでも同様の成果を上げている。「アレルギー反応が出にくいエビやカニを、ゲノム編集で生み出すことも不可能ではない」と木下氏は語る。

だが実用化には壁がある。ゲノム編集によって生み出された魚が、生態系に悪影響を及ぼすといった懸念の声が上がっているからだ。そこで「完全に自然界と隔絶した環境を構築できる、陸上養殖の技術開発が望まれている」と木下氏は指摘する。

ES細胞(胚性幹細胞)を作れない魚は遺伝子操作が難しく、時間がかかる選抜育種でしか品種改良できないと考えられてきた。陸上養殖を契機にゲノム編集が普及すれば、水産業の生産性は飛躍的に高まる可能性がある。

事業化への大きな道が開かれた今年を、「陸上養殖元年」と表現する水産関係者は少なくない。人類の祖先が陸に上がってから約3億6000万年。ようやく、魚介類が“上陸”する日がやってきた。

(日経ビジネス2016年10月10日号より転載)

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。