5月15日号の特集「第4次『食』革命」を執筆するにあたり、取材班は意表を突く様々な「次世代の食」を試してみた。特集では、2050年に90億人に達するとも言われる世界人口の胃袋を満たすための、新たなイノベーションと、それを担うスタートアップの動向を追った。だが、食は、生きるための栄養摂取としての機能が重要である一方、現代社会においては文化となり、日々の生活を豊かにしてくれる楽しみとなっている。そもそも、こうした「次世代の食」が普及するためには、食べる楽しみにつながる「味」が極めて重要となる。そこで、日経ビジネスオンラインでは、未来の食の「食レポ」を中心に掲載する。

連載第1回は「昆虫食」だ。日本では昔から、イナゴや川虫を佃煮などにして食べる文化がある。それが今、オシャレなライフスタイルとして、復活しようとしている?

「次世代の食」を特集で取り上げることになり、まず記者が担当することになったのは「昆虫」だった。調査を始めると、何やら「地球少年」と呼ばれている、昆虫食愛好家がいるという。慶應義塾大学の学生である、篠原祐太さんだ。ラーメン店とコオロギでだしをとった「コオロギラーメン」などを企画しているという。そこでまずは、篠原さんに会ってみることにした。

わざわざ、編集部を訪れてくれた篠原さんは、ホームページで紹介されている、そのままの格好で現れた。カラフルなカナブン(?)のような甲虫がプリントされたTシャツを着て、さわやかにエレベーターから降りてきた。これから、どのような話が繰り広げられるのか、興味津々ではあったが、実のところ、記者は虫を触るどころか、近くで見るのも苦手だ。ちょっとやそっとの苦手ではない。本当に、見たくもなかったのだ。だが、仕事であるから仕方がない。「ご足労頂き、恐縮です・・・」と挨拶し、取材が始まった。

篠原さんが昆虫に興味を抱いたのは3、4歳の頃だという。好き過ぎて、その頃から昆虫採集や育成だけでなく、食べ始めた。本格的に昆虫食を研究し始めたのは大学に入ってからだ。世界の人口増加によって将来、食料資源が不足し、必要なタンパク質を供給するために昆虫食が注目されているということも知った。そうした将来の可能性を見越してビジネスにしようと、欧米でスタートアップが立ち上がっていることも学んだ。(「世界の食糧危機はコオロギが救う?」)

だが、篠原さんはあくまでも、「昆虫食をビジネスにするよりも、その楽しさを伝える活動に徹したい」と話す。現在は同棲している彼女とともにおいしい調理法や昆虫食の可能性をどうやって広められるかを研究している。そして、篠原さんは「よかったら、食べてみてください」と笑顔で言い、おもむろにカバンから何やら取り出し始めた。

「トノサマバッタの酸味に、この虫の一生を感じる」

記者の目の前に置かれたのは2つのタッパー。取材のために、昆虫を使って料理をしてきてくれたという。そこまで言われると、昆虫嫌いの私も断ることができない。

「まずはこっちの方が食べやすいかな」という言葉とともに、篠原さんが蓋を開けたタッパーの中には、乳白色のプリンのようなものが入っている。よく見ると、バニラビーンズのような小さな黒い粒が全体に混じっている。見た目だけでは昆虫が入っているとは気づかない。

「これは何ですか?」(記者)

「まあ、まずは食べてみてください」(篠原さん)

何が入っているか知らされないまま、箸で小指の先ほどの量をすくい、一口食べてみた。少し温くなっていたので、生クリーム特有のまったりとした風味が舌に広がり、ほんのりと紅茶の風味が香る。普通の食べ物と思いながら、味わっていると、最後の方に普通のスイーツにはない酸味を感じた。

記者の怪訝な表情を察知したのだろう。篠原さんは「これはトノサマバッタの粉末を混ぜ込んだパンナコッタです」と打ち明けてくれた。

黒い粒はすべてバッタ粉末だった。記者が感じた酸味の正体は草。バッタは草を食べて成長しており、餌として食べた草の風味が酸味としてパンナコッタの隠し味となっていたのだ。

「この酸味に、バッタが草を食べて生きていたんだという一生を感じることができませんか。これが昆虫食の醍醐味の一つです」(篠原さん)

続いて、蓋が開かれたタッパーには衝撃的な光景が広がっていた。長さ4cmほどのミールワーム(ゴミムシダマシの幼虫)がそのままの姿で入っていたのだ。

「ミールワームのキャラメリゼです」(篠原さん)

あまりの衝撃に篠原さんの説明が耳に入ってこない。先ほどのパンナコッタと比べ、幼虫そのままの姿で今にも動き出しそうだ。思わず箸を持つ手が震えた。しかし、女は度胸、仕事だと心を奮い立たせ、箸でミールワームを1匹つかみ、目を瞑ったまま口に放り込んだ。

キャラメルで表面をコーティングしているせいか、表面は少し硬い。幼虫のような見た目から、中は柔らかいだろうと想像していたが、乾燥していた。2度ほど噛むと、口の中にナッツのような香ばしさが広がった。さらに噛み続けるとエビのような香りに変化した。

正直、ミールワームを口に入れるまでは、飲み込むことができず、吐き出してしまうのではないかという不安を感じていた。なぜなら、テレビ番組で昆虫食に挑戦したタレントが飲み込めず、吐き出す映像を数多く見てきたからだ。

しかし、食べてしまうと、臭みや苦味などはなく、見た目を除けば普通の食品だった。篠原さんは「昆虫食の課題は先入観やネガティブな印象をもたれていること。非常においしいものなど突き抜けたものが出ない限り、ブレークしない」と指摘する。

記者が感じた「罪悪感」

食べるまでは恐怖を感じていたが、食べ終わった後に感じたのは、意外にも罪悪感だった。牛や豚などの肉では感じたことのない「生き物を食べた」という罪悪感に襲われたのである。

おそらく、スーパーで買ってくる肉を食べても罪悪感を感じないのは、既にカットなどの加工がされており、「生き物」としてあまり意識することなく購入し、食べているからだろう。だが、記者が食べたミールワームは、生きていた時の形がそのまま残っていた。もちろん、キャラメルでコーティングされているとはいえ、「小さな命を丸ごと食べた」という感覚がある。

ちなみに食べた直後は罪悪感を感じるくらいで体調に変化はなかったが、30分後に胃が音を立てながら激しく動き出した。食べ慣れないものを胃に入れたせいか、それとも見た目が衝撃的なものを食べたことを脳が認識したのか、原因はわからない。ただし、その日は大事を取って夕飯を食べずに就寝した。

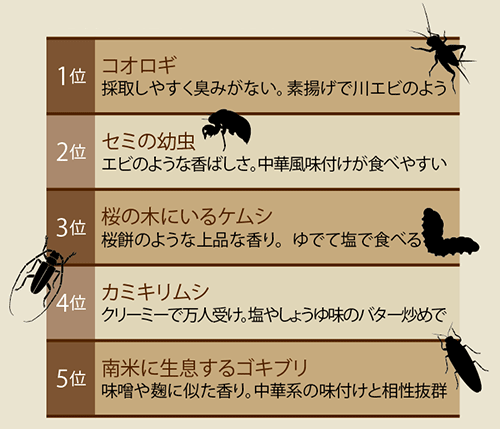

篠原さんには、食べておいしい昆虫のトップ5を上げてもらった。そのリストは以下のとおりだ。

篠原さんは4月23日、昆虫食の楽しさを伝えるイベントを開催した。その際には、ミールワームのカナッペやコオロギのパスタなどを振る舞ったという。集まったのは男女20人ほど。タガメを漬けたジンで作ったジントニックを飲むと、「普通のジンより、こっちの方がおいしい!」と歓声があがる。コオロギのだしで作ったパスタも好評で、「絶品なのでコンビニに並べてほしいです」と要望が出るほどだった。

篠原さんのような昆虫愛好家を除けば、昆虫はその見た目からそのまま食べることに抵抗を感じる人は少なくないはずだ。記者も、取材前と比べれば昆虫食に対するイメージは良いものに変化したとはいえ、昆虫を日常的に食べるにはまだまだ、精神的にも身体的にも負担が大きくかかりそうだ。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。