今回は「ミドルたちのこれから」についてアレコレ考えてみる。

突然ですが、

「あなたはあなたを知っているか?」

そして、

「あなたは変革を担っているだろうか?」

「もう50年以上自分と付き合ってるんだから、知ってるも何もないだろ?」

「少なくとも会社での自分のポジションは、よ~くわかっているぞ(苦笑)」

「そうそう。オレたちの時代は終わったってことは知ってる(笑)」

「あとは下の世代に迷惑かけないように、息を潜めるだけ」

「こんな自分でもさ~、若いときは色々夢見たけどね」

「かっこつけて起業とかしても、あんまり上手くいってるヤツいないしな~」

「まぁ、給料減っても65歳までは一応いられるんで」

……なんてことを思っているのであるまいか?

実は冒頭のメッセージの発信者は、神戸女学院大学と津田塾大学。

言うまでもなくどちらも女子大である。つまり、これらは若い女性たちに送ったもの。が、私は「私たちの世代」へのメッセージとして受け止めるべきと感じた。

少なくとも私は自問した。「私は私をホントに知っているのか? 私は変革を担っているか?」と。

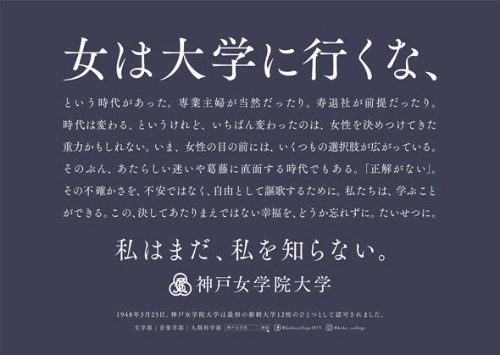

例えば、こちらが神戸女学院大のメッセージの全文である。

JRと阪急電車の車内広告に掲載されているので、ご覧になった方もいるかもしれない。

「女は大学に行くな、」とは、数年前に物議をかわした曽野綾子さんの「女は子どもができたらお辞めなさい」(忘れちゃった方はこちらをどうぞ)を彷彿させるコピーだが、全文を読めば全く真意が異なることがわかる。

大学の広報担当者はWebニュースのインタビューに、次のように話している。

「伝えたいのは『正解がない。その不確かさを、不安ではなく、自由として謳歌するために。』というところです。

大学時代だけではなくその後の人生においても学び続けていってほしいと願っています」

○当たり前に囚われる存在(=ジジイ)が、会社の残念度合いを上げる。

痛快でありながら、「自然とそうなる」階層組織の闇に恐怖すら感じました。

「ウソをつく」「無責任」「頑迷」でありながら自覚がない、悪気もない存在を

どう処していくのか、考えさせられます」

○現場、人間に対するリスペクト、その可能性を信じている著者の一貫した想い、

愛情が伝わってきました。本書で書かれていた「合言葉」と「道具 」、

「仕事の意義、価値の伝道師」が教育担当を務める私の行動指針であることを教えていただき、

改めて自分のスタンスが確認でき、勇気をいただきました。」

本書は、

- 自分は責任感が強い!

- 自分は女子力は高い!

- 自分は会社や上司に一切不満がない!

確かに。自由と言いながらも、若い女性たちは「産めや、働けや」と戦時中並みにプレッシャーをかけられている。「女は大学に行くな、」「私はまだ、私を知らない」という刺激的かつ温かいメッセージは、若い女性たちの心を掴み、「泣いた」「勇気が出た」「かっこよすぎる」などとSNSでは大絶賛。車内で涙が止まらなくなったという女性もいたという。

でもね、オジさんやオバさんたちだって、正解や当たり前に囚われすぎているように思えてならないのです。

“職場”という狭い世界の中の「自分」しか見えてないんじゃないのか? と。

正解のない時代だからこそ、学び続けなくてはならないのに、私たちオトナは学び続けているのだろうか? 情報過剰社会で「知っている」つもりになっているだけじゃないのか? と。

………なんてことをついつい考えてしまったのである。

梅子氏が「変革の担い手」になれた理由

奇しくも神戸女学院大がSNSでにぎわっている頃、朝日新聞の特集ページに掲載された「女性の力を信じることがこの国の未来を救う理由」という記事も話題となった。

こちらは津田塾大学が昨年公表した「TSUDA VISION 2030」で掲げた、「変革を担う、女性であること」というステートメントに関する津田塾大学の髙橋裕子学長へのインタビュー記事だ。

津田塾大学と言えば、津田梅子氏。

いわずもがな津田塾大学の創立者であり、女性教育の先駆者。まさしく変革者である。1871年(明治4年)、梅子氏が6歳だったとき黒田清隆氏が企画した女子留学生に応募。見事、女性として初めての官費留学生5人のうちの1人に選ばれた(最年少)。

高橋学長によれば「明治の新しい日本を築く人材を育てるには、『優秀な母親』を増やさなければならないという、時代の要請に後押しされた面もあった」とのこと。だが、わずか6歳というまだ母親に甘えたい年齢で渡米し、1882年(明治15年)までの11年間異国で過ごしたというのだから、すごすぎるとしか言いようがない。

梅子氏は帰国から7年後の1889年(明治22年)7月に再び渡米するのだが、このとき尽力したのが、日本の商業教育に携わっていたウィリアム・コグスウェル・ホイットニー氏の娘クララさん。彼女はブリンマー・カレッジの学長に掛け合い、梅子の学費と寮費の免除という好条件を引き出し、留学が実現したのだ。

梅子氏はこのときの経験から日本女性留学のための奨学金設立を発起。講演や募金活動などを行い8000ドルを集め、その利子だけで1人の日本人女性をブリンマーに留学させることに成功。

「ジャパニーズ・スカラシップ(日本婦人米国奨学金)」と呼ばれたこの奨学金制度は、梅子氏が亡くなったあとも続き、1976年までに計25人の女性を米国に送りだした。

のちに津田塾の学長を務めた星野あい氏、女性初の国連総会日本政府代表として活躍した藤田たき氏、恵泉女学園を創立した河井道氏、同志社女子専門学校の校長となった松田道氏など、いずれも“時代の当たり前”に囚われなかった女性たちである。

一方、梅子氏は1899年にイギリスに3度目の留学をし、帰国した翌年の1900年に女子英学塾(のちの津田塾大学)を創立した。

「わずか半年の滞在でしたが、その間に梅子はナイチンゲールと面会したり、オックスフォード大学の講義を聴講したりと、生涯忘れられないものになっただろう多くの体験をしています。こうしたすべての出来事が、彼女の背中を強く押した。日本の女性がリーダシップをとれるよう育成していくことに心血を注いだのです」(by 高橋学長)

大学や政財界のトップが集まる会合で常に“紅一点”という高橋学長は

「男性たちは『女性たち自身が昇進を望まない。人材がいない。女性だからといって下駄を履かせるわけにはいかない』と決まり事のよう人材不足を嘆くが、どれほど十分な教育・訓練そしてインフォーマルなネットワークの機会を女性たちに与えているのか、将来トップになることをどれほど本気で期待されているか?」

と男性たちに問う。

女性が海外体験をすることも、高等教育を受けることも今よりはるかに困難だった時代に、梅子氏は「人材不足」を言い訳にはしてはいない。「自分以外の誰かのために、広く社会のため」に動き続けたからこそ、不可能を可能にしたのだ。

「変革を担う、女性であること」という津田塾大学のメッセージは、津田梅子の生き様そのものである。

ただし、これは“津田梅子氏の話”であって、“津田梅子氏だけの話”ではない。日本の女性の話であり、日本の女性だけの話でもない。

「私」――。そう、「私」が主語。

先行きの見えない不安な時代だからこそ、オジさんもオバさんも「言い訳をしない自分」を目指すべきことが大切なんじゃないだろうか。

9歳のときに米国南部ですごした記憶から

6歳の黒髪の少女が、親元を離れ、異国の地で暮らす状況をイメージしてほしい。サクセスストーリーは常に前向きなことばかりが語られがちだ。だが、実際には本人が語らなかったさまざまな苦難もあったはずだ。

まったくレベルは違うし、こんなところに自分のことを書くのはおこがましいのだが、9歳のときに米国のアラバマ州ハンツビルのエレメンタリースクールで、私は“初めての外国人”だった。

初めての日本人ではない。初めての外国人。

米国南部の黒人差別のある土地で、自分の名前を英語で書くのがやっとだった黒髪の少女が、白人だけの、完全アウエーの小学校に転校した。

引っ越して間もない頃に、隣の家のひとつ上のお姉さんが遊びに来てくれたときの話は、ずいぶん前にコラムにも書いた。

私はコミュニーションが双方向であることを伝えたくて書いたコラムだったが、読者の反応はまったく私の予想していないものだった。

「うちの娘も小3で海外に連れていったので……涙が止まらなくなった」

「息子は小6だったけど、現地の学校で適応できずに、日本人学校に通いました。子どもなりにがんばっていたのに……親はそのがんばりがわからなかった」

etc etc――こういったメッセージをくれる人がたくさんいた。

私は家族と一緒だったが、梅子は単身。私の経験と比べものにならないくらい大変なことがあったこはずだ。まだまだ親離れできない年齢。日本とはまったく違う言語、まったく違う文化の土地で、梅子は笑顔になった回数以上に涙した経験があったに違いない。

ただ、子どもはしんどさを大人のように口にしない、というかできない。私自身がそうだったから。そして、それを乗り越える強さを人間は持っていて、乗り越えられた時に、「変革の担い手」になれるのだと、私は確信している。

ブルナー博士の「知覚とは習慣による解釈」

「心(mind)は、人間の文化(culture)の使用によって構成され、文化の使用において現実化する。 人間は文化に影響をうけながら、意味づけを行う」(J. Bruner . The Culture of Education, Harvard University Press , 1996)。

これは1990年に文化心理学という新しい 学問を提唱した、米国の教育心理学者J.S.ブルナー博士の言葉である。ブルナーは認知心理学の産みの親であり、文化心理学の育ての親で、「人の知覚」に関する研究に生涯を捧げた。

心理学における「知覚」とは、「外界からの刺激に意味付けをするまでの過程」のこと。例えば熱いお茶を飲んだ時に、皮膚が「温度が高い」という情報を受け取り、それに対して「熱い」という意味づけを行うまでの過程が知覚だ。

しかしながら、同じ80度のお茶を飲んでも、その「熱さ」の感じ方は人それぞれ。猫舌なんて言葉があるのもそのためである。

そのときの状況によっても「知覚」は変わる。

いわゆる「慣れ」。人の適応する力が時に私たちの五感を狂わせる。ブルナー博士が「知覚とは習慣(=文化)による解釈」と指摘するように、どっぷりとそこでの“当たり前”に染まっていくのだ。

集団(=企業)に属する年数が長ければ長いほど、年齢を重れば重ねるほど、自分のコンフォートゾーンから抜け出すのが億劫になる。

そして、自分の価値=所属する会社や肩書きと勘違いし、それが自分の可能性を狭めていることにも気づかない。

もっと学び、もっと外に出て、もうひとふんばり汗をかき、涙し、自分さえ限界をひかなければ可能性は無限大に広がっていくのに、それができなってしまうのである。

そんな人たちが「自分以外の誰かのために、広く社会のために」など考えられるわけがない。

私は私を知っているか?

私は変革を担っているか?

あなたはどうですか?

発売から半年経っても、まだまだ売れ続けています! しぶとい人気の「ジジイの壁」

『他人をバカにしたがる男たち』(日経プレミアシリーズ)

《今週のイチ推し(アサヒ芸能)》江上剛氏

本書は日本の希望となる「ジジイ」になるにはどうすればよいか、を多くの事例を交えながら指南してくれる。組織の「ジジイ」化に悩む人は本書を読めば、目からうろこが落ちること請け合いだ。

特に〈女をバカにする男たち〉の章は本書の白眉ではないか。「組織内で女性が活躍できないのは、男性がエンビー型嫉妬に囚われているから」と説く。これは男対女に限ったことではない。社内いじめ、ヘイトスピーチ、格差社会や貧困問題なども、多くの人がエンビー型嫉妬のワナに落ちてるからではないかと考え込んでしまった。

気軽に読めるが、学術書並みに深い内容を秘めている。

悩める40代~50代のためのメルマガ「デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』」(毎週水曜日配信・月額500円初月無料!)を創刊しました!どんな質問でも絶対に回答するQ&A、健康社会学のSOC概念など、知と恥の情報満載です。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。

この記事はシリーズ「河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学」に収容されています。フォローすると、トップページやマイページで新たな記事の配信が確認できるほか、スマートフォン向けアプリでも記事更新の通知を受け取ることができます。